本文根据绿米联创CIO姚龙在“2025制造业数字化与AI赋能论坛”上的分享整理

姚龙 绿米联创 CIO

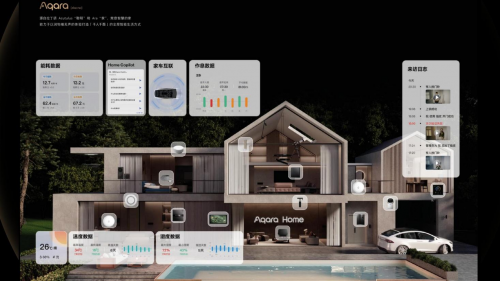

大家好,我是姚龙,负责绿米联创的数字化工作。绿米联创成立于2009年,初期业务以楼宇控制系统和公共建筑的节能改造、智能化改造为主。2014年开始进入智能家居领域,并于2016年推出全屋智能概念品牌“Aqara”。在2017年,我们首创智能家居行业4S服务体系,推出全国首家智能家居门店——AqaraHome智能家居体验馆,为用户提供线下服务体验。我们提供的全屋智能品类非常丰富,支持全球主流智能生态平台。Aqara与Apple、Google、Amazon和Samsung等平台已经有多年深度技术合作。

我们试想这样一个场景:下班后,你开着特斯拉回家,在进入家半径两公里范围时,家里的智能助理已经帮拉上窗帘、打开入户灯、预热好热水。当你到家开门的瞬间,全屋都按照你的个性化需求营造了最适合你的环境氛围,这就是全屋智能的魅力。当然想要实现这样的场景,需要很多传感器和智能设备。全屋智能中枢感知环境,分析千人千面的需求,做出最懂用户的决策,然后静静地在幕后执行。

Aqara作为国内智能家居行业地领头羊,解决了行业的“五大难”(安装难、配置难、使用难、维护难和扩展难)。Aqara 产品与系统已在智慧办公楼宇、智慧酒店、智慧地产、智慧家庭、智慧校园及智慧康养等得到广泛应用。大幅提高建筑管理效率和能源利用率,给业主和物业管理人员管理建筑设备带来极大的便利,为建筑的使用和维护增值。

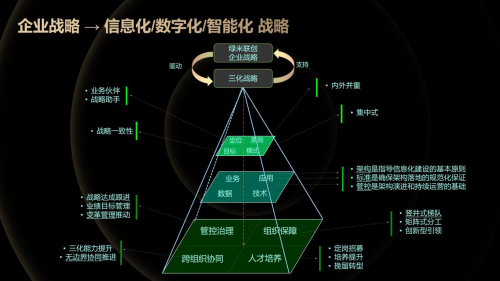

谈到企业应用AI,我认为企业只有在建设好信息化和数字化的基础上,通过AI与业务的深度融合,带来超预期的效应。企业信息化和数字化基础不足,会缺少足够质量和数量的数据,无法全面有效应用好AI工具。

从实践路径上来说,我们从企业战略分解到信息化、数字化、智能化战略。按照金字塔逻辑,从架构、标准、管控直到落地、执行、优化。Aqara通过连接、数据、服务,把设备、系统和用户连接起来,通过物联网提供千人千面的服务。

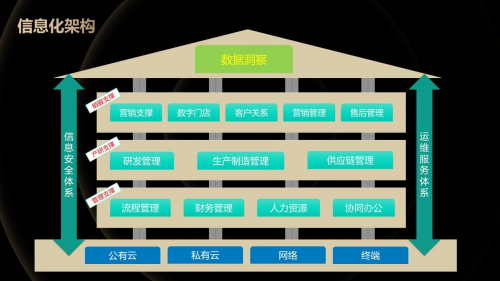

Aqara企业信息化架构遵循业界多年实践的主流架构。公司在信息化整合期开始时,各个业务中心都拥有独立的信息化团队,难以形成公司级的信息化能力。当时,我们借助ERP系统的重新选型和实施的契机,将散落在公司各中心的信息化资源合并,重构了信息化团队。以信息安全体系和运维管理体系为支撑,推动基础设施上云,将应用系统按照外购和自研分类,使信息化团队具备更好赋能业务中心的能力。

Aqara第一代ERP系统是购买了市场成熟的ERP产品,在应用过程中,各部门定制化需求层出不穷。第二代ERP系统就采用一个开源的平台进行自主开发,发现无法达到企业级合规的业财一体化要求。于是,我们痛定思痛,进行了深刻的反省,通过充分的市场调查,选择了适合公司较长一段时间发展需求的另一款市场成熟的ERP产品。在实施的过程中,不再盲目定制,而是明确系统边界、深挖业务需求,将标准功能和二次开发有机结合,实现性价比最高的交付结果。

通过上述实践,我们形成了未来系统选型的一个重要方法。先调研市场有没有成熟的产品,这些产品是否适合至少中期发展需求,如果没有再考虑自研。

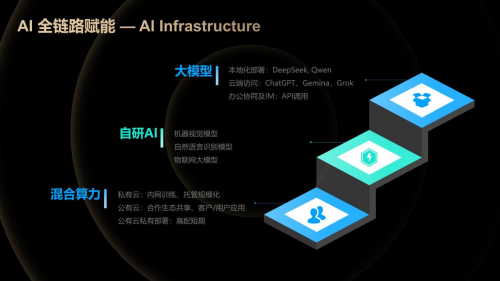

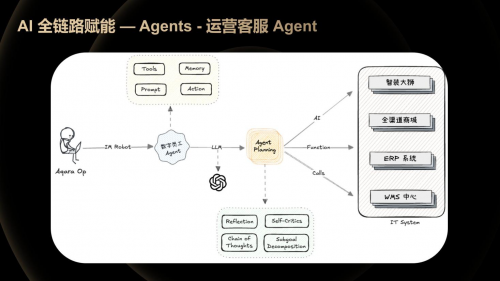

Aqara的第一支人工智能团队成立于2017年,为物联网环境下的智能家居服务,侧重机器视觉、自然语言和深度学习等领域的产品化应用。到2022年底GPT 3.5问世时,创始人的AI热情再次被点燃,要求全公司第一时间全面拥抱大模型和生成式AI应用。随着两年多来的学习、应用和深化,Aqara搭建了符合自身业务特点的企业AI技术架构。底部是AI基础设施层,公共性质的算力可以借用公有云GPU。资源私有化GPU用于本地大规模数据的训练,公有云的私有化部署GPU用于私有化部署的AI应用,二者均可以确保数据安全和代码安全。然后,搭建中间的AI工具层,为各个业务中心提供丰富的AI赋能。最上层是今年作为元年的AI Agent。

从去年开始,我们就搭建了智能家居行业的首个Copilot,利用国内外头部大模型的能力,为客户提供超越体验的智能体服务。当然,现阶段应用时,部分用户并未能分出智能体和原有线上助理之间的差异。随着Copilot功能提升和应用场景推广,用户会越来越感受到它带来的价值。

同时,我们正准备开放沉淀多年的物联开发平台,将开放的协议、接口和设备提供给中小企业和极客用户,不仅接入自有生态和合作生态,而且支持友商竞品在内的所有物联产品,打造行业共赢的生态环境。

在全员推广应用AI的过程中,我们的学习、实践和提升的过程也与时俱进。从开始的“学习型组织全面拥抱AI”的主动推广,到后来的“AI不会替代你,懂AI的同行才会替代你”的危机意识宣传,每一位参与的同学都深深感到与AI共生共长才在当下最有价值,自身的能力会迅速提高并产生价值。

值得一提的是,几乎市面上所有的AI编程辅助工具,我们都进行了测试,每个开发小组都可以选择适合自己编程环境的工具集。目前不仅做到了全部软件研发人员都有趁手的AI辅助编程工具,而且代码采纳率也接近了业界标杆——30%左右。在软件研发团队的KPI考核时,如果要考核AI应用效果,建议不要直接采用代码采纳率,会造成业绩导向失灵。代码采纳率可以作为组内公共观测数据,相互促进成长。

在生态供应链部分,核心在于数字化的深化应用,数字化基础不足的企业不要盲目追求上AI。举个例子,如果计划做一个给供应商的知识库AI系统,而内部知识库质量堪忧且更新不及时,上线后会面临无休止的“知识不准确”的投诉。

下面给大家简单介绍一下我们企业内部AI应用的成功案例。

第一个就是Chat BI,就是常说的“问数”。采用主动推送的方式,将业绩数据推送给业务部门,一线销售和销售负责人无需登录系统,每天早上都会在协同平台的移动端第一时间看到自己和团队的最新业绩情况,迅速安排重点跟进和查缺补漏。

这部分最初我们是放入电脑终端呈现,可以提供最丰富的数据信息,但用户使用率偏低。最后通过移动端提供第一手简化数据后,发现用户检索频率大大提高。用户每次额外的点击和输入,都会带来用户体验下降和使用率降低。

第二个就是AI运营客服,我们将知识库、话术和业务系统集成起来,在客服终端做到一体化。

第三,在AI辅助编程方面,Gitlab的Copilot非常受欢迎,大部分开发组都用到了它,然后再根据业务特点选择其他的AI辅助编程工具。即便如此,大部分工具在Code Review方面的能力还有些不足,我们对此进行了开发,可以在开发人员合并代码时触发AI的Code Review,给出AI建议,方便Coder和Reviewer发现和改进代码。

第四,在风控管理上,我们开发了AI合同风控系统,能够及时发现合同条款中的各种潜在风险,生成建议条款。

对于企业AI应用,我们遵循数字化转型的逻辑,更加强调首发命中,让用户有足够的感觉。很多企业一开始都会抱着试试看的态度,首发会给全员注入信心,然后就会大力支持AI。

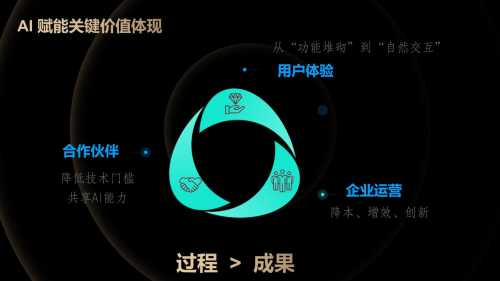

我们在三个层面实现AI价值。第一个就是运营,除了降本增效,还有就是创新;第二个就是用户体验,从“功能堆砌”到“自然交互”;第三就是合作伙伴,降低技术门槛,共享AI能力。

最后总结一下心得,现阶段企业AI应用的各种努力都是过程,因为AI基础架构和大模型会逐步吸收共性需求,但这个过程是必须的,正如当年实施ERP必须安排业务流程重组一样,企业的收获是巨大的。等未来企业AI应用场景成熟化后,回看现在的实践,一定会发现过程所产生的价值大于现阶段的成果本身。

以上是来自Aqara的企业AI应用经验分享。